Petite histoire du Piémont (début)

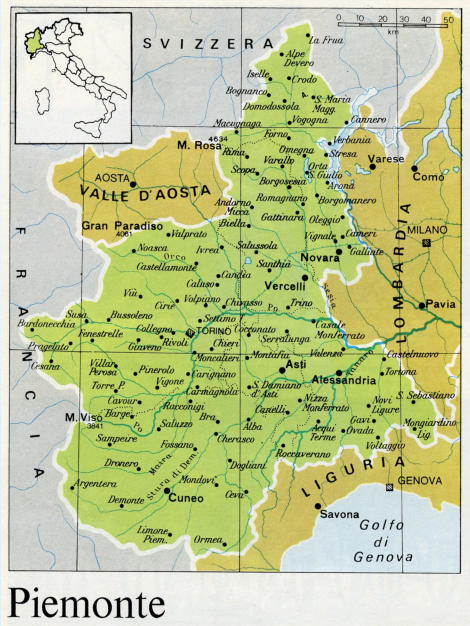

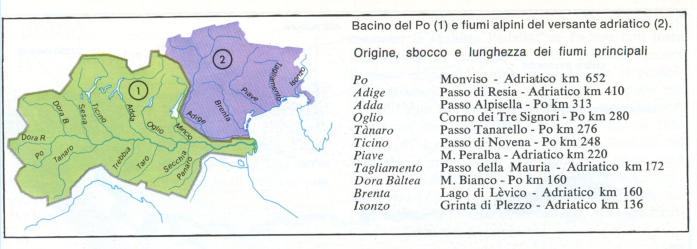

La région d’Italie appelée « Piemonte » ne correspond en réalité à aucune entité historique ou géographique naturelle, elle est le fruit d’événements qui lui ont donné ses frontières actuelles. Les Romains avaient fait un territoire administratif qui allait de la mer au Pô, c’était le pays ligure ; au Nord du Pô se trouvaient les populations celtes de la Transpadanie. Quant aux vallées alpines, elles étaient un avant-poste de la Gaule. Au moyen-âge, la région fit partie de la « Langobardia », contractée en « Lombardie », qui allait des Alpes à la marche de Trévise.

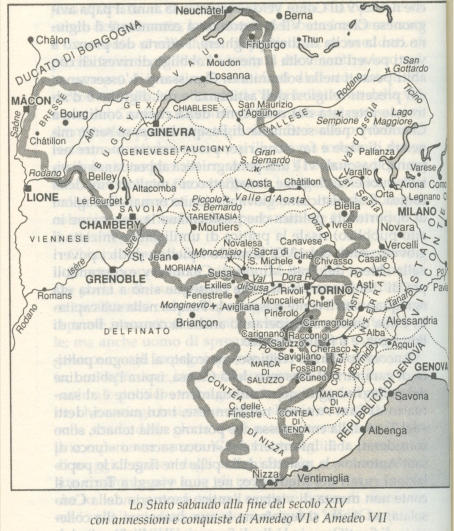

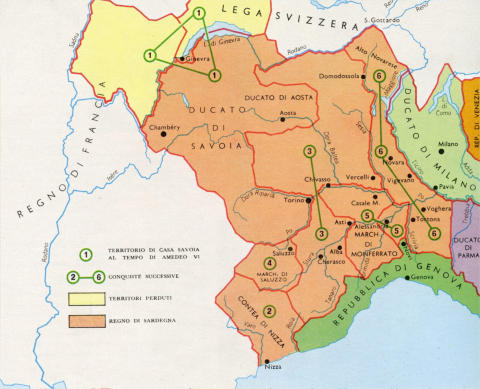

Le nom de « Piémont » n’apparaît qu’en 1193, mais on continua à parler des « lombards du Piémont » ; ce territoire était divisé entre deux organismes politiques, les comtes de Savoie ou d’Acaia, et les Anjou, comtes de Provence puis rois de Sicile ; mais à partir de la défaite de la famille d’Anjou au XIVe siècle, et de la disparition de la famille d’Acaia (1424), le seul « prince » qui subsiste est l’héritier de la famille de Savoie, Amédée IX ; à partir de ce moment, le « Piémont » s’assimile à l’État des Savoie, variable en extension : la région d’Asti n’est intégrée qu’au début du XVIe siècle, le Monferrato est conquis en 1613, mais au XVIIIe siècle, Novara est encore considérée comme terre « milanaise ».

Le Piémont sera aussi délimité par l’extension de son dialecte, le « piemontese », considéré comme plus rustique et grossier : en 1740, le président De Brosses, visitant Turin, dit que « le piémontais … est un langage pauvre, comme l’avouent ceux-là mêmes qui le parlent ». Aujourd’hui encore, c’est la Sesia qui sépare la zone de dialecte piémontais du milanais, comme la Bormida sépare le piémontais du ligure.

Quant aux limites actuelles de la région, elles ne remontent qu’à une soixantaine d’années, quand le Val d’Aoste fut constitué en région autonome par rapport au Piémont.

1. De la préhistoire à la conquête romaine

a) La préhistoire

L’apparition des hommes dans le Piémont, ne remonte qu’à environ 200.000 ans, la fin de cette partie de la préhistoire appelée Paléolithique inférieur ; c’est donc très récent par rapport aux plus de 2 millions d’années de présence de l’homme en Afrique. Le site le plus ancien où l’on trouve des armes et des outils en pierre taillée est celui de Trino Vercellese, dans un bivouac de chasseurs alors nomades, probablement du genre Homo erectus, pas encore sapiens. Les plaines étaient alors encore remplies d’éléphants, de mammouths, d’hippopotames, de rhinocéros, de cerfs, de mégacéros, d’urus, de bisons, de chevaux sauvages, de marmottes, et d’ours des cavernes dans les régions rocheuses. Le climat était plus froid qu’aujourd’hui.

Les premières traces d’Homo sapiens remontent à la dernière période de glaciation de notre planète, il y a environ 100.000 ans (glaciation de Würm), sous la forme de l’Homo neanderthalensis, qui vivent de chasse et de cueillette, et reviennent régulièrement dans les mêmes bivouacs : on retrouve le premier crâne d’homme de Neandertal au début de la Val Sesia, le plus ancien d’Italie du Nord. Les néanderthaliens sont supplantés par l’Homo sapiens sapiens vers il y a de 40.000 à 30.000 ans (Paléolithique supérieur), à une époque où l’ère glaciale rend la zone des Alpes et des Préalpes peu adaptée à la présence humaine. Les groupes de chasseurs encore nomades ne reviennent que vers 20.000 à 10.000 av.J.C. dans la plaine qui est alors une lande froide, avec peu de végétation, beaucoup de cours d’eau et de marais, avec une faune moins préhistorique, encore quelques mammouths et de grands herbivores, comme le bœuf sauvage et le cerf mégacéros.

Les glaciers se retirent vers 8.000 av.J.C., la plaine se couvre de forêts de conifères, de chênes, de hêtres et d’érables ; les lacs morainiques d’aujourd’hui se forment alors ; la plaine, steppe humide, se peuple d’herbivores, comme les ânes sauvages, proie facile qui attire les chasseurs, les élans, les bisons, les cerfs et les bouquetins.

Cette période, dite du Mésolithique, se caractérise par l’invention de l’arc, qui facilite la chasse ; ce qui attire le plus, ce sont les lacs, riches en faune, et les Préalpes, plus riches en bétail que les plaines trop marécageuses et trop couvertes de forêts impénétrables.

b) Les paysans bergers du Néolithique

Vers 5.000 av.J.C., la révolution néolithique se caractérise par l’introduction de l’agriculture et de l’élevage et la fabrication de vaisselle en céramique, des milliers d’années après leur apparition en Orient. Les différentes phases sont caractérisées par les ornements des céramiques grâce auxquels on commence à identifier les premiers sites : le village de cabanes près d’Alba, avec ses céramiques de culture dite de la « Céramique imprimée ou gravée », en provenance probable des cultures de la côte ligure et de la France du Sud ; le village fabriquait aussi de petites haches en pierre verte polie. Beaucoup d’autres sites occupent plutôt la moyenne montagne (Chiomonte, – vers Susa –, Mergozzo, – au nord du lac Majeur – et Briona, – au nord de Novare ) : haches, lames de couteaux en silex, faucilles en silex et en quartz, vases, écuelles, éléments de métiers à tisser, bêches en bois, charrues. On élevait des chèvres, des moutons et des porcs, les chiens étaient animaux de chasse et de compagnie, mais aussi … viande comestible ! On cultivait quelques céréales, l’épeautre, le blé tendre, l’orge et le millet. Les morts étaient ensevelis avec un minimum de trousseau (bracelets, haches, etc.) ; on commence à pratiquer la peinture rupestre : Val Germanasca, près de Pinerolo, vers Suse et à la Rocca di Cavour (au Sud de Pinerolo).

La métallurgie apparaît au IVe millénaire, avec l’usage du cuivre (Calcolithique ou énéolithique = âge de la pierre et du cuivre) ; apparaissent les premières nécropoles, avec colliers de dents, outils en pierre, vaisselle (Alba) ; la présence de vases de type « Campaniforme » atteste que les échanges se développaient entre les divers groupes humains.

c) Les villages sur pilotis de l’âge de bronze

Vers 2.000 av J.C., le bronze est découvert et prend une place importante. Entre 1600 et 700 av. J.C., un refroidissement climatique entraîne un climat peu pluvieux, donc des lacs plus bas qu’actuellement, et la population, qui a augmenté, s’installe au bord des lacs pour exploiter la pêche et la fertilité des terrains couverts d’alluvions ; pour éviter les dangers des inondations, elle construit des villages sur pilotis, dans le Canavese (région de Ciriè), à Trana (à l’Est de Turin), au lac de Viverone (entre Ivrea et Vercelli) : village de 4 grandes cabanes, armes en bronze, poignards, haches, épées, pointes de lances et de flèches, rasoirs et bijoux ; il s’agit d’une culture avancée, appelée « de Viverone ». Dans les lits des fleuves on trouve des pirogues ; des artisans itinérants maintenaient des contacts avec l’Europe continentale ; l’agriculture et l’élevage se développent : épeautre, blé, orge, avoine, millet, et une céréale nouvelle, le seigle, mais aussi des légumineuses, petits pois, lentilles, et chanvre, lin pour le tissage. Les noisetiers prolifèrent, on consomme les bovins, les ovins … et les chiens.

On trouve les premières traces de cultes adressés à des êtres divins, à qui l’on consacre des armes. On commence à pratiquer la crémation des morts et on dépose les cendres dans des urnes de terre cuite (Cesto, près de Novare, Alexandrie, Alba).

La civilisation des villages sur pilotis disparaît vers le VIIIe siècle av. J.C. pour raisons climatiques : températures plus froides, augmentation des pluies et donc élévation du niveau des lacs. Les habitants se réfugient plus haut dans les collines des Préalpes et commencent à modeler la nature : terrassements rendus nécessaires par les différences de niveau. L’homme cesse d’être uniquement déterminé par les forces climatiques.

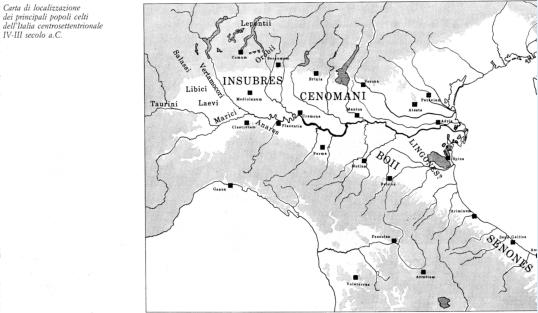

d) Ligures et Celtes

Les Ligures étaient un ensemble de tribus qui parlaient des langues proches des langues celtiques et qui avaient peuplé toute la zone maritime, du Rhône aux Apennins de Toscane et d’Émilie. Peu à peu ils pénètrent le nord des Apennins jusqu’au Pô. Au contraire, au nord du Pô, arrivent des tribus d’origine celtique qui donneront naissance aux Insubres dans la partie orientale et plus à l’Ouest aux Salasses et aux « Taurini » qui donneront leur nom à Turin, originaires probablement de la Gaule transalpine. On obtint ainsi trois zones différentes qui eurent une histoire séparée. Entre la Sesia et le Ticino, les Celtes s’installent à partir du VIIIe-VIIe siècles av. J.C. et forment la civilisation dite de Golasecca (village au sud du lac Majeur) qui va du bassin du Ticino jusqu’à Côme et Lugano, de la Sesia à l’Adda (la rivière qui sort du lac de Côme à Lecco et se jette dans le Pô à Lodi). Leurs inscriptions sont de dérivation étrusque, mais appartiennent à une langue celtique. On trouve à Castelletto Ticino la première tombe piémontaise d’un homme dont on connaît le nom, Kosios, contenant en particulier un verre à boire gravé. Cette population celtique, concentrée d’abord dans la zone préalpine, envahit peu à peu la plaine, société stratifiée d’où émerge une couche de princes et nobles armés (voir les tombes de Sesto Calende qui présentent des restes de chars de guerre et des objets d’importation qui révèlent leur état social élevé). Cela est lié à un développement des échanges sur cette voie de communication importante qu’était le Ticino, joignant l’Italie centrale et l’Europe continentale ; on importait donc de l’Étrurie (amphores et céramiques, casques, vases, joyaux en bronze, ambre et verre). Cette civilisation représente la première ouverture de la zone occidentale de la plaine du Pô aux civilisations plus avancées de l’Italie péninsulaire (en particulier, la première tentative d’utiliser l’écriture, comme sur le verre de Kosios, antérieur à 550 av. J.C.). Ces échanges leur apportent la connaissance du vin, tandis que l’on utilisait jusque-là la bière rouge, fabriquée à partir de l’orge. Le site de Castelletto Ticino est par ailleurs la première concentration de population de type urbain, sur une surface de 90 hectares, atteignant probablement jusqu’à 3000 habitants, vivant non plus d’agriculture mais de commerce, phénomène nouveau dans cette zone arriérée.

Dans la province de Turin, en vallée d’Aoste et autour de Biella, une culture celte venue de l’autre côté des Alpes pénètre la zone de la culture de Golasecca. Elle se caractérise par les tombes à inhumation (alors qu’à Golasecca on pratiquait la crémation) ; dans les tombes de Crissolo (au sud de Pinerolo), les morts portent des armilles (bracelets) de type français, et on trouve des céramiques qui imitent celles des Grecs de Marseille. Il y a donc des pénétrations de tribus venues de l’ouest des Alpes, dues au caractère arriéré de la culture de cette partie du Piémont, sans relations avec l’Étrurie et le monde italique.

Les Ligures qui occupent le Sud du Pô sont aussi pauvres et peu développées que les tribus du nord-ouest ; leurs céréales sont les plus pauvres comme le millet et, plus tard, le seigle avec lequel ils fabriquent un pain noir qui dégoûtait Pline ; il y eut beaucoup de mercenaires ligures dans les troupes des Carthaginois et des Grecs d’Occident ; une différence : ils continuaient à pratiquer l’incinération. Et pourtant, le Tanaro était une grande zone de navigation, à travers laquelle passait le commerce entre la Gaule et l’Étrurie et le centre de la péninsule italienne (traces de céramiques, de stèles et d’armes étrusques) ; ils furent à l’origine de la fondation du port de Gênes ; mais les paysans ligures restèrent largement étrangers à ce circuit d’échanges.

e) Les invasions gauloises

À partir des Ve et IVe siècles av. J.C., la prospérité commerciale et démographique de l’Ouest du Ticino décline et se déplace plus à l’Est où se formera le site de Mediolanum (Milan), et plus à l’Ouest vers la Sesia : le niveau du lac Majeur a monté et la navigabilité du Ticino a diminué, et les Gaulois porteurs de la culture dite « de Hallstatt » commencent à s’installer, bandes de brigands, pilleurs et mercenaires bien armés. Mais l’invasion gauloise devient massive au IVe siècle, poussant jusqu’à Rome (conquise en 386 av. J.C.). On sait peu de choses des Celtes, parce qu’ils n’avaient pas de civilisation écrite, et on ne les connaît souvent qu’à travers des auteurs grecs ou latins postérieurs. Mais il est certain que, malgré le « bastion protecteur » des Alpes et l’aspect effrayant des montagnes, ils franchissaient depuis longtemps la barrière des Alpes, attirés par le climat du Sud, les figues, le vin et l’huile ; les Alpes étaient alors habitées depuis des siècles par des populations de bergers qui s’étaient éloignés de la plaine marécageuse, et cette présence facilita le franchissement de la montagne, non plus seulement par des individus, mais par des groupes de centaines de milliers de Celtes transalpins, et une communication entre les civilisations du Sud, italiques et étrusques (qui étaient présents aussi dans la plaine du Pô), et les civilisations celtes du Nord.

L’impact culturel de ces passages de masse est énorme, la culture dite de La Tène est largement adoptée par les populations indigènes ; le rituel de la crémation laisse place à celui de l’inhumation ; l’ensemble des territoires insubres est alors considéré comme gaulois par les Romains, tandis que les Gaulois Boies et Senones envahissent l’Est de la plaine du Pô et le Centre Est. Il se constitue une fédération des tribus organisées sur le mode gaulois sous la dépendance d’un prince ou d’un roi, qui bat monnaie (drachmes) ; les paysans commencent à utiliser la charrue à soc ; l’oppidum fortifié de Vercelli est construit, mais l’essentiel de la population est encore rural, pratiquant déjà une forme de transhumance des troupeaux vers les pâturages alpins qui dure jusqu’à aujourd’hui. On voit apparaître des dieux gaulois comme Belenos (Vallée de Suse), dont les cultes s’ajoutent aux anciens cultes locaux, comme celui du dieu Taureau, lié à la foudre et à l’orage et protecteur des sommets et des cols.

Les tribus ligures sont repoussées sur les hauteurs vers les pentes de l’Apennin, où elles s’appauvrissent, se limitant à l’élevage et au mercenariat (forme d’émigration des jeunes) ; elles maintiennent pourtant une identité différente de celle des Celtes : crémation des morts, pas de confédération entre les tribus, pas d’élite princière, bien qu’elles adoptent souvent la céramique et les drachmes celtiques du Nord du Pô.

f) La conquête romaine

Les Romains envahissent peu à peu le Piémont, la soumission des Insubres s’achève au IIe siècle av. J.C. sans destructions ni déportations ; la soumission des Ligures sera plus longue, plus dévastatrice, avec massacres, déportations, expropriations et immigration de colons romains.

Les Romains avaient avancé vers le Nord dès le IVe siècle : traité de paix avec les Senones en 332, défaite des Gaulois Boi en 283, fondation de Rimini en 268. L’avancée des Romains est marquée par les défaites insubres de 225 av. J.C. à Talamona (au nord-est de Lecco) et à Clastidium (près de Pavie). Mais c’est alors le moment de la guerre punique, Hannibal détruit le site des Taurini, et la défaite de Carthage ne se produit qu’en 201 av. J.C. Une nouvelle insurrection des Insubres se produit alors, défaite entre 198 et 194 av. J.C. (Piacenza, Cremona). Les Insubres se soumettent alors, et par un traité, obtiennent de conserver leur autonomie, mais reconnaissent la direction de Rome et fournissent des hommes à son armée ; ils s’adaptent peu à peu aux coutumes romaines et au mode de vie romain. Les accords ne permettaient pas aux Romains de fonder des villes, et l’est du Piémont reste essentiellement rural. Cela n’empêche pas une intégration socio-économique dans le monde romain, par l’arrivée d’hommes d’affaires romains qui épousent des femmes indigènes ; ils commercent en utilisant une monnaie d’argent battue par les Romains pour toute la Gaule Cisalpine.

En 89 av. J.C., la citoyenneté romaine est accordée à ces alliés fidèles : cela se traduit par une urbanisation plus importante (Vercelli et Novara = ville nouvelle), et par une transformation des anciens chefs de tribus en magistrats municipaux romains.

Dans la zone ligure, au sud du Pô, la victoire romaine fut plus difficile : relief plus âpre, pas de confédération des tribus avec laquelle négocier ; les Romains durent conquérir la région par le fer et le feu, brûlant les récoltes, arrachant les vignes, expropriant les propriétaires des terres les plus riches au profit de colons romains, vendant les hommes comme esclaves. C’est donc cette région, jusqu’à Asti et Alessandria qui se dépeupla le plus et fut la plus colonisée par des Romains, qui obtiennent 10 jugères (= jugerium = arpent = 26 ares), soit 2 hectares et demi, ou par des Latins, qui obtiennent 3 jugères ; pour les vétérans de la légion, on pratiqua la « centuriation », division du territoire en « centuriae » de 50 hectares, séparées par des routes et des canaux dont on voit encore la trace aujourd’hui.

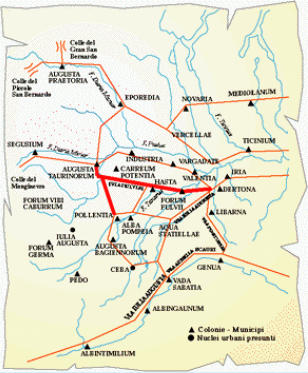

De grandes voies sont ouvertes, la Via Postumia, de Gênes à Piacenza puis Aquileia, la Via Fulvia, de Aderthona (Tortona) à Augusta Taurinorum (Torino), avec une bretelle de Turin à Pollenda (Pollenzo à l’est d’Alba). Les villes se développent : Aderthona, Libarna (à côté de Serravalle Scrivia), Hasta (Asti), Carreum (Chieti), Alba Pompeia (Alba). Cela attira de grands entrepreneurs intéressés par les potentialités vinicoles et par une force de travail bon marché masculine et féminine.

La colonisation du territoire des Salasses au nord-ouest du Piémont fut plus longue et difficile ; les Romains étaient intéressés par la zone aurifère de Biella, et ils instaurent peu à peu des centuriations. Une invasion des Cimbres est anéantie en 101 av. J.C. près de Vercelli, et les Romains fondent alors Eporedia (Ivrea) au centre d’une zone de 2000 colons.

2. D’Auguste au christianisme

Au Ier siècle av.J.C., tout le nord de l’Italie est organisé en « Gaule Cisalpine », soumise à un magistrat ayant pleins pouvoirs : ce n’était pas encore tout à fait une partie de l’Italie. Jules César fut ce magistrat pendant 10 ans et c’est lui qui intégra vraiment le territoire dans celui de Rome : il crée des villes nouvelles, dont Caburrum (Cavour), et en 49 av. J.C. fait donner la citoyenneté romaine aux habitants de la région ; il fait de Turin un camp militaire de 300 légionnaires, avant-poste pour la conquête de la Gaule. Mais c’est seulement sous Auguste que les Romains prirent complètement le contrôle du massif alpin : une dernière guerre les opposa aux Salasses, qui contrôlaient encore les cols, de 29 à 25 av. J.C., guerre très dure qui se termina par une vente en esclavage de 44.000 hommes et par la remise de terres à 3000 vétérans (Fondation d’Augusta Praetoria, Aoste). Au contraire la vallée de Suse fut absorbée par accord avec le roi des tribus locales nommé préfet d’Auguste à Segusium (Suse).

Plus difficile fut l’intégration des tribus ligures du sud. En 6 av. J.C., Auguste fit édifier le trophée de La Turbie avec la liste de tous les peuples alpins vaincus pendant la guerre, et la région n’obtint que le statut de droit « latin ».

C’est sous Auguste que commença la réorganisation administrative de l’Italie en 11 régions : le Piémont est encore loin d’exister ! Le Nord est divisé entre la Région IX, la Ligurie qui comprend le sud de l’actuel Piémont et la Région XI, la Transpadanie qui inclut une partie de la Lombardie.

L’intégration ne fut pas seulement administrative, mais aussi économique et démographique : le peuplement est restructuré par la pratique de la centuriation, remise de terres à des vétérans de la légion romaine, en vallée d’Aoste, dans le territoire des Salasses, autour de Biella, Turin, Tortona, Libarna, etc. La centuriation de Turin comporta 1000 centuries de 50 hectares l’une, qui furent distribuées à 3000 vétérans ; le déboisement, l’irrigation, la construction de routes et de canaux, le recensement à des fins fiscales accompagnaient la centuriation. Les villes nouvelles se développent, surtout Aoste et Turin, la plus grande ville créée dans le Nord après Milan, et qui prend plus une fonction de propagande qu’une fonction militaire. Le Pô fut rendu navigable par Auguste, et constitua une grande voie de communication entre Orient et Occident ; la Via Postumia est développée en Via Iulia Augusta qui rejoignait la côte ligure par Plaisance, Tortona et Acqui.

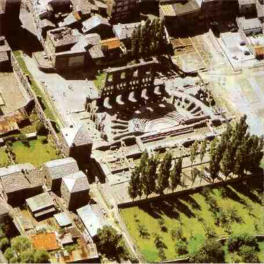

La période de paix qui se prolonge jusqu’aux Antonins, aux Ier et IIe siècles, favorisa le développement du tissu urbain selon les conceptions romaines, c’est-à-dire avec aqueducs, théâtres, amphithéâtres, monuments publics. La Région IX comprend 13 centres, dont : Tortona (Dertona), Asti (Hasta), Libarna, Alba (Alba Pompeia), Acqui Terme (Aquae Statiellae), Pollenzo (Pollentia), Bene Vagienna (Augusta Bagiennorum dans l’ancien territoire des Bagienni, à l’est de Cuneo), Chieri (Carreum Potentia, près de Turin), Monteu da Pô (Industria, à l’est de Turin), Borgo San Dalmazzo (Pedona, au sud de Cuneo), Villa del Foro (Forum Fluvii, au sud d’Alexandrie), La Région XI comprend : Novare (Novaria), Ivrea (Eporedia), Torino (Augusta Taurinorum), Aosta (Augusta Praetoria), Vercelli (Vercellae), Sanfront (Forum Vibii Caburrum, à l’Ouest de Saluzzo) ; un cas à part est celui de Suse (Segusium), peu à peu intégrée dans l’orbite romaine, mais qui appartenait à la préfecture des Alpes Cottiennes, et était une ville gauloise. C’étaient encore de petites agglomérations : Turin mesurait 760 m. par 720, Aoste 727 m. par 573, Novare 600 m. par 500. La ville est divisée en îlots réguliers, 72 à Turin dont 6 ou 8 occupés par le Forum, 64 à Aoste, 52 à Alba, 43 à Libarna.

Les maisons étaient construites sur un socle de pierre, des murs d’argile avec des cadres de bois, et des toits de tuiles ; dans les maisons pauvres, le sol était en terre battue ; elles ouvraient sur une cour parfois équipée d’un puits. Les villes étaient souvent dotées d’un théâtre de quelques milliers de places (3000 à Turin, Aoste, Bene Viagenna, 4000 à Libarna, 4500 à Pollentia). Les amphithéâtres étaient plus grands, 16.000 places à Pollentia, 10 à 15.000 à Ivrea. La plupart des villes avaient un aqueduc ou un système d’approvisionnement en eau auquel s’associait souvent un ensemble thermal. Les enceintes avaient souvent plus une fonction symbolique et de délimitation de l’espace urbain qu’une fonction de défense militaire ; on tendait à ne fortifier que le noyau central de la ville, comme à Suse. Beaucoup de ces villes ont disparu peu à peu ou à l’occasion d’une crise ; une ville comme Industria ne subsiste que parce qu’elle était aussi un centre de pèlerinage religieux, grâce à un sanctuaire à Isis, pour lequel elle fabriquait des statuettes en bronze.

On connaît moins le monde rural. Il comportait peu de villae rusticae, propriétés de moyenne grandeur qui employaient une douzaine de personnes, surtout dans les zones vinicoles. Les petits propriétaires vivaient dans de petits villages, vici, ou dans des cabanes isolées de briques ou de bois et argile crue ; ils cultivaient des céréales, millet, épeautre, seigle et pratiquaient l’élevage, souvent ovin. Dans les zones de plus haute montagne, les restes de population salasse ne s’assimilent au monde romain que vers la moitié du Ier siècle apr. J.C. ; ces paysans vivaient dans un relatif bien-être, si on en croit les objets trouvés dans les tombes, statuettes de terre cuite, poupées, colliers d’ambre dans les tombes féminines, qui étaient censés protéger du goitre fréquent dans ces régions alpines. Les zones les plus riches étaient celles de production de vin, Monferrato et Langhe ; Alba produisait un vin apprécié des Romains ; on faisait pousser la vigne sur des supports d’arbres. Les fromages et les tissus de laine grossière étaient exportés, de même que les vêtements noirs de deuil. À partir des IIe et IIIe siècles, les petits propriétaires subissent la crise agricole générale dans tout l’empire, et seuls les grands propriétaires de « latifondi » s’enrichissent encore.

Ce sont ces derniers qui occupent le pouvoir ; plusieurs seront recrutés pour le Sénat, et certains parviennent même à la fonction de consul, comme Quintus Vibius Crispus, de Vercelli, évoqué par Tacite comme un homme « riche, puissant et plus célèbre qu’honnête », sous Néron et Vespasien. Caius Rutilius Gallicus fut légat impérial en Asie, Afrique et Allemagne, plusieurs fois consul et préfet de Rome en 89 ; Quintus Glizius Agricola fut commandant de légion, consul et collaborateur de Trajan. Publius Helvius Pertinax, fils d’un affranchi, originaire d’Alba, devint sénateur, préfet de Rome, fut élu empereur par les prétoriens après Commode de janvier à mars 193 et assassiné. Beaucoup d’autres furent des personnalités de l’élite locale, remarquées par l’empereur pour leurs richesses et leur influence politique locale, comme le chevalier Caius Valerius Pansa à Novare, dont la femme Albucia fut une riche prêtresse qui laissa par testament une somme de 200.000 sesterces à la municipalité ; ou comme Caius Gavius Silvanus, centurion de Turin puis commandant de la garnison de Rome sous Néron, ou Caius Valerius Clemens, magistrat de Turin, qui fit partie de l’entourage de Vespasien. La mobilité sociale permettait aussi à de nombreux affranchis, souvent d’origine grecque ou syrienne, de prendre place dans les collèges sacerdotaux et dans les magistratures urbaines ; se joignaient à eux une importante classe moyenne composée de fonctionnaires locaux, de militaires de profession où se mêlaient les noms d’origine italique et d’origine indigène, ligure ou celte.

Dans les cultes religieux, les divinités romaines intégraient les anciens cultes aux divinités alpines ; on honorait les Matronae populaires dans toute l’aire gauloise, déesses de la fertilité, ou la déesse Victoria, protectrice celtique de la force pacifique, ou les dieux celtiques Belenos (dieu de lumière comparable à Apollon, protecteur de la médecine et des arts), Albiorix (appelé aussi Toutatis, assimilé à Mars), ou Cernunnos (dieu-cerf, de la fertilité et de la virilité). Le culte d’Isis eut un succès très grand, comme dans tout l’empire (elle donne son nom à un de ses lieux de culte proche de St Chamond, Izieux, et probablement à Izieu dans l’Isère) ; au Piémont, il était centré à Industria, grand lieu de pèlerinage visité même par les empereurs, jusqu’à l’arrivée d’un christianisme très intolérant qui détruisit le sanctuaire et ruina la ville. Isis était déesse-mère universelle, protectrice et salvatrice de la vie, assimilée souvent à Déméter, Perséphone, Diane.

La crise économique, politique, militaire des IIe et IIIe siècles, provoqua un déclin démographique, aggravé par de grandes épidémies de variole sous Marc-Aurèle, une expansion des « latifondi », grandes propriétés, et un déclin de la petite et moyenne propriété. L’empereur y répondit en envoyant des émissaires qui diminuèrent les pouvoirs des édiles locaux et les autonomies municipales, et en réorganisant l’administration impériale. Après Constantin, la capitale de l’empire d’Occident fut établie à Milan, et donc la résidence de l’empereur et de sa cour. Cela redonna vigueur à l’économie de la plaine du Pô, par la présence de nombreux régiments et par les commandes de la cour, en particulier pour les grands centres placés sur des circuits routiers, Turin, Vercelli, Ivrea, Tortona, Acqui, tandis que les centres plus éloignés se marginalisent et se dépeuplent dans le Piémont au sud du Pô.

Les cultes religieux venus d’Orient pénètrent en Piémont aux côtés des cultes romains et indigènes. Outre celui d’Isis, il y a celui du Soleil, le culte de Mithra, le culte orgiastique de la Magna Mater Cybèle, qui sont tous présents à Turin. La pénétration du christianisme est plus tardive : les premières stèles chrétiennes datent de 401 et de 432 à Acqui, de 434 à Tortona ; la pénétration se fit par les routes qui remontaient de la mer en Ligurie, portée par des fonctionnaires, militaires et négociants originaires de zones méditerranéennes plus tôt christianisées. Pourtant il est probable que des communautés existaient déjà depuis la moitié du IVe siècle ayant à leur tête un évêque résidant à Vercelli, – alors la ville la plus importante de la région –, et dont le premier fut Eusèbe, sarde formé à Rome qui arrive dans le Piémont entre 345 et 350. Il fut la plus grande personnalité du christianisme dans l’Italie du nord-ouest, et l’un de ceux qui luttèrent contre l’hérésie d’Arius condamné au Concile de Nicée en 325. Il y eut d’autres évêques, Innocenzo et Esuperanzio à Tortona, Massimo à Turin dont il fut le premier évêque qui organisa en 308 le concile des évêques italiques et gaulois, Gaudenzio à Novare, Eustazio à Aoste. Mais à partir de 374, ce fut le charisme d’Ambroise (340-397) qui focalisa la vie chrétienne autour de Milan, dont il fut évêque de 374 à sa mort.

Les évêques s’installent donc dans les villes qui sont, de cette époque à nos jours, les plus importantes de la région ; dans les autres, devenues parfois de simples villages, ne s’établit qu’une simple paroisse (la « pieve »), qui construit une église sur l’emplacement ou à côté des anciens sanctuaires païens. Les premiers convertis furent sans doute les grands propriétaires en contact avec la ville, tandis que les paysans pauvres continuaient à pratiquer les cultes païens et à ensevelir leurs morts dans les anciennes nécropoles, où subsistait même parfois la crémation païenne : la culture populaire se réfère pendant longtemps aux cultes antérieurs au christianisme.

Dans les villes, les évêques apparaissent vite comme des hommes de pouvoir en même temps que de foi : un évêque comme Massimo à Turin contrôle de façon très autoritaire tous les aspects de la vie de ses fidèles, de la famille à la vie économique. Ils tendent donc à se substituer aux autorités municipales ou impériales dans l’assistance aux pauvres comme dans le contrôle des temps liturgiques, la répression des fêtes païennes, l’imposition du calendrier chrétien qui structure le temps de cette population urbaine de fonctionnaires, militaires et propriétaires. Les autorités impériales ne tardèrent pas à déléguer aux évêques des responsabilités de gestion municipale, tandis que les grands « latifondisti » font pression pour faire élire des évêques qui leur soient favorables. L’évêque a pris ainsi un rôle mi-pastoral mi-politique.

Apparaissent aussi les premiers monastères, qui ne sont encore que les expériences de quelques individus ou petits groupes qui choisissent de vivre ensemble, parfois entre hommes et femmes, ce qui irritait les évêques. Sur un autre plan, Eusèbe lancera au Piémont le culte des martyrs et des reliques : reliques de saint Teonesto apportées de Palestine, pour qui on fonde une basilique ; les reliques de saint Jean-Baptiste sont depuis cette époque honorées en Piémont. Plusieurs évêques sont à leur tour sanctifiés, Eusèbe à Vercelli, Massimo à Turin, Gaudenzio à Novare, Jules près du lac d’Orta, Solutore, Avventore et Ottavio, martyrs turinois, soldats de la légionnaire légendaire Légion Thébaine, légion romaine sous Dioclétien, entre 285 et 306, qui, convertie sous la direction de saint Maurice, aurait été massacrée en 297 dans les Alpes pour avoir refusé de célébrer le culte de l’empereur ; mais c’est seulement à partir de Grégoire de Tours que l’on raconta cette invraisemblable histoire du massacre de 6666 légionnaires à une époque où les persécutions contre les Chrétiens ne touchaient guère que l’Orient. Mais on avait alors besoin de créer des reliques pour avoir dans l’au-delà quelques protecteurs.

3) Des invasions barbares à Charlemagne

Jusqu’à l’arrivée des « Longobardi », l’Italie impériale traverse une crise profonde : d’une part crise générale de l’empire, déclin du commerce, diminution de la circulation monétaire, manque d’investissements de la part du pouvoir central, division de l’empire entre Orient et Occident, jusqu’à la chute du dernier empereur d’Occident, Romulus Augustule en 476, déposé par Odoacre, chef des Hérules, qui gouverne la péninsule ; famines (en 411, 450), pestilences, destruction des troupeaux se succèdent ; d’autre part, les invasions barbares commencent en 376 avec le passage du Danube par les Goths, autorisé par l’empire : en 402, Alaric, assiège Milan puis Asti, et il est vaincu à Pollenzo ; en 406, un chef de guerre ostrogoth, pas encore converti au christianisme, passe le Mont Genèvre et saccage les campagnes jusqu’à sa défaite par le général Stilicon ; Ostrogoths, Burgondes, Vandales, Huns, Hérules, etc. se combattent en Italie, massacrent, pillent, ravagent, obligeant les paysans à émigrer vers les villes, et les propriétaires fonciers à s’enfermer dans leurs villas, protégés par des mercenaires. Les seuls à tenter de maintenir un relatif tissu social sont les évêques. Les cultures sont souvent abandonnées, les habitants quittent les villages pour constituer des « castrum » sur le haut des collines ; ils réoccupent même parfois les grottes ; le pays se dépeuple.

Théodoric (451-526) élimine Odoacre en 493 et devient roi d’Italie, « roi des Goths et des Romains », avec capitale à Ravenne ; sa domination accorde un dernier temps de répit à l’Italie du Nord, où les Goths installent des garnisons avec leurs familles (en particulier à Tortona qui prend une importance particulière). Combattu par les empereurs Justin et Justinien, et par le pape (Théodoric est resté arien), il ne parvient cependant pas à unifier l’Italie.

Pendant une vingtaine d‘années se poursuivit la guerre entre les empereurs byzantins et les Goths ; elle atteignit le Piémont en 537, date à laquelle le général byzantin Bélisaire put envoyer une armée dans la plaine du Pô ; les Goths s’étaient fortifiés à Pavie, et, aidés par une armée burgonde, purent résister à Bélisaire ; celui-ci fit une seconde tentative en 539, et s’installa à Tortona, mais les Goths et les Grecs furent chassés par une invasion triomphante des Francs qui avaient combattu la présence des Ostrogoths en Gaule, sous la direction de Clovis (466-511), et qui s’imposèrent dans la plaine du Pô jusqu’à l’arrivée des Longobards en 568, après le passage meurtrier de deux épidémies d’une peste nouvelle, la peste bubonique inguinale ou « peste de Justinien ».

Les Longobards étaient peu nombreux (de 100 à 200.000 personnes en tout), mais ils s’emparèrent des terres et du pouvoir ; ils s’installent en regroupements compacts qu’ils appelaient « fare » (Cf Fara Novarese, Fara, près de Novi Ligure) ; les toponymes en « -igi » révèlent aussi leur présence (Racconigi, Levaldigi, Scarnafigi) ; mais ils sont surtout repérables par leurs nécropoles où, encore païens, ils ensevelissaient leurs morts avec les objets (joyaux, armes …) qui avaient caractérisé leur vie et leur statut social (Voir les tombes de Testona, près de Moncalieri, aux portes de Turin ; tombes de Collegno, d’abord païennes puis chrétiennes vers l’église de San Massimo ; tombes de Turin, Vercelli, Cureggio près de Novare). Mais la population romaine continue en partie à vivre aux côtés des Longobards, les artisans continuent à travailler comme auparavant (par exemple la terre cuite vitrifiée des Romains), et les notables s’intègrent peu à peu dans la société longobarde.

Le Piémont fut important pour les Longobards, c’était un point chaud des frontières, du fait de l’hostilité des Francs qui souhaitaient garder le contrôle des vallées de passage (Suse, Aoste) et contre eux les Longobards fortifièrent les accès au Mont Genèvre, au Mont Cenis et au Grand et Petit-Saint-Bernard. Turin avait donc une importance stratégique essentielle, et un « duca » s’y installa dans l’ancien Forum romain (Place Palazzo di Città). Au Sud du Piémont, l’affrontement se fait avec les troupes impériales byzantines installées à Gênes. Trois autres « duchi » furent installés à Asti, Ivrea et San Giulio d’Orta ; plusieurs rois longobards furent choisis parmi ces « duchi » (Agilulf et Arioald de Turin, Aripert d’Asti). La capitale du royaume longobard était Pavie.

Après les violences et les destructions initiales, une paix relative se fit entre évêques ariens et évêques catholiques, et on connut une reprise du commerce, les Longobards battirent monnaie pour remplacer les monnaies byzantine et ostrogothe, dans trois Hôtels des monnaies à Ivrea, Pombia, au Nord de Novare, et Vercelli. Les Longobards se convertirent au catholicisme vers la fin du VIIe siècle. C’est à cette époque qu’apparaissent les premiers monastères : les petites abbayes de Villar San Costanzo, San Pietro di Pagno, Santa Giustina à Sezzadio, San Michele à Oleggio, ou les grands monastères de la plaine, San Colombano de Bobbio, San Salvatore de Brescia, la Novalesa, fondée en 726. En fin de royaume, l’assimilation était complète aux lois et coutumes des Longobards : protection juridique de la femme par un de ses proches parents, donation du mari à la femme après consommation du mariage, dot à la fille qui se mariait ; le droit romain s’était effacé devant le droit longobard, considéré comme plus avancé, et les magistrats étaient longobards. Mais les Longobards, convertis au catholicisme, avaient renoncé à leur mode de sépulture, et leur langue germanique avait été remplacée par le latin dialectal parlé dans la région, d’où naîtront les langues et dialectes romans.

Les Longobards, originaires d’Allemagne orientale et du Sud de la Scandinavie, émigrèrent vers le Sud et s’installèrent en 568 en Italie où ils créèrent un royaume divisé en « duchés » ; la capitale était Pavie ; ils s’étendirent à une bonne partie de l’Italie et leur royaume fut un des plus grands entre les VIIe et VIIIe siècles. Paolo Diacono (720-799) dit que leur nom signifie dans leur langue « qui a une longue barbe » ; mais on l’explique maintenant comme « ceux qui ont une longue lance ». À cette époque, les Longobards étaient encore ariens.

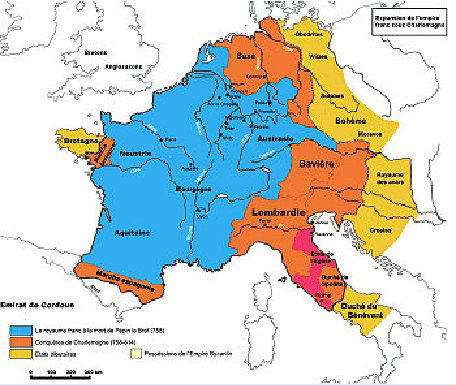

C’est Didier qui devint roi en 756, et maria une de ses filles à Charlemagne qui prit le pouvoir en 771 chez les Francs et, allié au nouveau pape Adrien I, renversa en 773 le roi Didier dont il avait répudié la fille, et prit le titre de « Roi des Francs et des Longobards ». Seul resta longobard le duché de Benevento jusqu’en 1053.

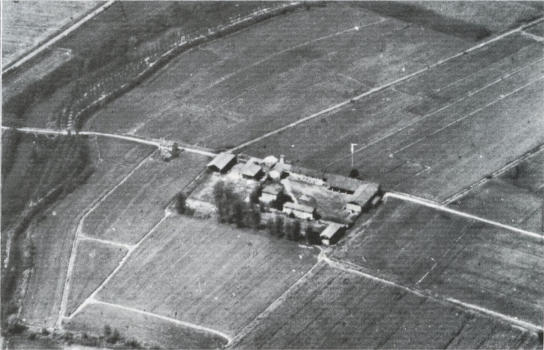

Charlemagne n’abolit pas le royaume longobard qui continua à fonctionner de façon semi autonome jusqu’en 888, date de la mort de Charles le Gros, dernier descendant direct de Charlemagne. Les lois longobardes restèrent en vigueur, mais Charlemagne réorganisa le territoire dans le cadre de l’empire, et aux circonscriptions lombardes (les « duchés ») succédèrent des districts plus petits et plus nombreux, quinze dans le Piémont., dirigés par des comtes parfois responsables de plusieurs districts. Charlemagne nomma des administrateurs et des fonctionnaires francs qui transmettaient dans tous les domaines les lois impériales. Cela modifia le substrat ethnique du Piémont et introduisit de nouveaux modes de fonctionnement et de nouveaux rapports sociaux dans la région. La grande propriété longobarde, les grands domaines appelés « curtes » se multiplièrent, gérés par des administrateurs dépendants de l’empereur, grandes forêts, qui servaient de chasses impériales, ou grands centres agricoles. Beaucoup de ces « curtes » qui regroupaient tous les paysans, esclaves ou libres, furent à l’origine des communes actuelles qui devinrent parfois des villes, comme Biella, Saluzzo ou Pinerolo.

À côté des « curtes », le pouvoir carolingien avait aussi développé la grande propriété ecclésiastique ou laïque, par des donations aux églises et monastères et des « bénéfices » aux fonctionnaires et fidèles de l’Empire. Dans toutes, esclaves et paysans libres se confondirent peu à peu dans un système nouveau, le servage, dont les propriétaires exerçaient aussi la justice et percevaient les impôts. Les rapports sociaux hérités de l’Antiquité disparaissent en même temps que les notions d’esclave, d’affranchi et d’homme libre : tous dépendent maintenant d’un seul maître protecteur auquel ils sont asservis. Ainsi se crée une classe de puissants qui disposent de la propriété foncière, des charges publiques, de clientèles souvent armées ; et l’ensemble de cette organisation est rendu cohérent par le système du vasselage et le serment de fidélité exigé du vassal vis à vis de son supérieur, dans une aristocratie militaire et ecclésiastique qui constituera le système féodal.

La croissance économique va de pair avec la croissance des villes, par les marchands et négociants, la croissance culturelle par l’institution de pôles scolaires pour la formation des cadres, à Pavie, Ivrea, Turin, etc. Le pouvoir carolingien réorganise aussi les paroisses, les « pievi », églises « baptismales », dont chacune est dirigée par un archiprêtre ayant autorité sur le clergé des églises non « baptismales » et chargé de recouvrer les dîmes payées par les paysans ; ces églises « baptismales » sont à la tête de ce qui deviendra les diocèses, titulaires de revenus qui suscitent les envies et les concurrences, même de la part des laïcs qui vont en faire leur point de rassemblement dans le désordre qui suivra la paix carolingienne.

Leur roi était alors Alboin, assassiné en 572 par sa femme Rosmunda (Voir ci-contre tableau de Charles Lanseer, 1856) ; lui succède Clefi, que les Byzantins font tuer en 574. Autari est élu roi en 584 ; il épouse la princesse Teodolinda en 590, année de sa mort ; il est remplacé par Agilulf, « duc » de Turin, qui se définit « Roi d’Italie » et non plus seulement « roi des Longobards », et qui s’oriente vers la conversion au catholicisme. Agilulf meurt en 616, remplacé par son fils Adaloald sous la régence de Teodolinda. Arioald le détrôna en 625. En 636 lui succède Rotari, arien, duc de Brescia qui règne jusqu’en 652. Roi de 653 à 661, Ariperto pratique une répression féroce contre les ariens. Puis vinrent Grimoald (661-671) et d’autres rois qui divisèrent souvent le royaume, jusqu’à Liutprand (712-744) qui porta le royaume à son plus grand éclat ; il s’allia avec les Francs et les Avares, fit au pape une « donation » (Sutri), qui fut un antécédent à l’attribution d’un pouvoir temporel. Astolfe lui succède et achève la presque totale conquête de l’Italie (Voir carte), ce qui inquiéta le pape qui fit appel à Charles Martel qui contraignit les Longobards à se retirer.

4) Autour de l’An Mille. L’arrivée de la famille de Savoie au Piémont.

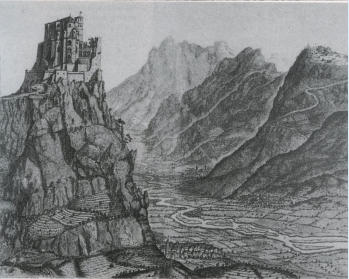

Après la mort de Charles le Gros en 888, l’empire carolingien se décompose, à la fois pour des problèmes intérieurs et à cause des invasions hongroises et sarrasines. Les Hongrois étaient des « barbares » païens venus des plaines du Danube, éleveurs nomades qui faisaient des razzias de femmes, de joyaux d’églises et de bétail ; ils arrivent à Pavie en 899, puis dévastent la plaine du Pô jusqu’en 900 ; ils continuèrent à traverser la plaine du Pô jusqu’en 954, dévastant Pavie, Turin, Vercelli, et ils ne furent éliminés qu’en 954 par Othon I. Les Sarrasins avaient leur base à Frassineto (La Garde Freinet, près de St Tropez) en Provence, d’où ils contrôlaient les passages alpins ; ils effrayaient les Piémontais qui les évoquent souvent dans leurs légendes (voir la légende de la belle Aude à la Sacra di San Michele et le succès de la Chanson de Roland en Italie). C’étaient peut-être simplement des Hispaniques ou des bandits locaux, des paysans rebelles, mais quoi qu’ils fussent, ils saccagèrent les Alpes, l’abbaye de la Novalesa (au nord de Suse sur la route du Mont-Cenisne, fut homme de confiance d’Henri III, Grégoire, évêque de Vercelli, excommunié pour son concubinage avec une veuve), Asti, Alba jusqu’à la destruction de Frassineto en 972.

D’autre part, tous les grands feudataires de l’empire ambitionnèrent de s’approprier les titres et les territoires de Charles le Gros ; parmi ceux-ci, le marquis du Frioul, Berengario (850-924), se fit élire comme successeur de Charles le Gros, en rivalité avec Guido da Spoleto, avec l’empereur Ludovic de Provence et avec Rodolfo, roi de Bourgogne ; il triompha grâce à l’appui des troupes hongroises, mais fut assassiné par les feudataires en 924 à Vérone ; la plupart des luttes de ces candidats au trône d’Italie se déroulèrent dans la plaine du Pô, la capitale du Royaume étant toujours Pavie. Après lui, le titre de rois d’Italie fut accordé à divers marquis, jusqu’en 963, date à laquelle il devient propriété de l’empereur du Saint Empire Romain Germanique, dont le dernier fut Charles Quint de Habsbourg, mort en 1556, mais leur domination resta souvent toute théorique.

Cette dislocation de l’empire carolingien laissa place dans le Piémont aux « marquis » qui constituèrent peu à peu des « marches » indépendantes et qui furent ensuite à l’origine de dynasties. Il y en eut quatre principales, le Franc Anscario à Ivrea, le Franc Ardoino à Asti et Ventimiglia, dont la famille s’unit ensuite à celle des Savoie, un autre Franc, Aleramo, du Montferrat à Savona, à l’origine du marquisat de Saluzzo, et un Longobard, de Gênes à Tortona, Oberto qui fut parmi les ancêtres des Este et des Malaspina ; ces trois dynasties, les Savoie, les Monferrat et les Saluzzo jouèrent un rôle décisif dans la création du Piémont moderne. Ces nobles entretenaient des familles de fonctionnaires fidèles, clients qui jouissaient d’une partie du patrimoine et furent la base de la hiérarchie féodale de la région.

Dans ce contexte de faiblesse du pouvoir central, un autre pouvoir se renforce, celui des évêques, qui s’affirment sur le plan politique, sur la base de leur prestige spirituel, de leur immense patrimoine foncier (les monastères qu’ils géraient) et des ressources des villes où ils exerçaient. Les empereurs étaient soucieux de contrôler ces pouvoirs et ils faisaient nommer comme évêques des hommes à eux : Ludovic le Pieux imposa à Turin l’espagnol Claude, malgré ses opinions théologiques (il est souvent considéré comme un ancêtre des Vaudois …) ; Charles le Gros fit élire comme évêque de Vercelli son principal conseiller Liutward, et son frère Cadolt à l’évêché de Novare. Pour s’en faire des alliés, les candidats à l’empire et au royaume d’Italie donnaient même aux évêques le pouvoir judiciaire, politique et économique (les impôts !) : l’empereur Othon I (962-973) favorisa même le pouvoir des évêques pour contrebalancer celui des marquis qui prenaient trop d’indépendance ; ayant la faveur de l’empereur, les évêques n’hésitaient pas à s’opposer aux pouvoirs laïques et à agrandir leurs domaines à leurs dépens, obtenant ainsi toujours plus de terres et de pouvoir : Léon, évêque de Vercelli obtint d’Othon III en 999 tout le « comté » de Vercelli et celui de Santhià ; Pierre, évêque de Novare, reçoit d’Henri III le « comté » d’Ossola (1014) et de Conrad II celui de Pombia (1025) ; Oddon, évêque d’Asti obtient d’Henri IV la totalité du « comté » d’Asti en 1093. Se créent ainsi des « seigneuries épiscopales ». Les luttes entre évêques et vassaux laïques furent souvent d’une violence militaire terrible, comme celle qui opposa Léon de Vercelli à Ardoin, titulaire de la marche d’Ivrea. En 1037, l’empereur Conrad II dut intervenir et il garantit à ses vassaux de droit de laisser leurs bénéfices en héritage à leurs enfants.

L’affaiblissement du marquisat de Turin en 1091 (voir plus loin) permit aux évêques d’augmenter encore leur pouvoir et fortifier leur patrimoine foncier, par la fondation de monastères qu’ils contrôlaient et par la concession par l’empereur de « comtés » entiers comme celui d’Asti à l’évêque Oddone en 1093 par l’empereur Henri IV. Par ailleurs la réforme radicale proposée par le pape Grégoire VII rencontra l’hostilité des évêques piémontais, en particulier l’interdiction d’acheter des charges ecclésiastiques en argent comptant et l’interdiction du mariage des prêtres et des évêques : améliorer le niveau culturel des prêtres, oui, mais leur interdire de prendre femme, non ! D’autant plus que le peuple prenait parti contre les évêques mariés et souvent corrompus et simoniaques (cf. mouvement des Patarins, et plus tard des « Pauvres de Lombardie »). Or c’était la période de la querelle entre le pape et l’empereur sur les investitures : l’empereur souhaitait nommer lui-même les évêques ; les évêques piémontais prirent alors souvent le parti de l’empereur contre le pape ; ils étaient d’ailleurs souvent conseillers de l’empereur et occupaient de hautes charges à la cour : l’évêque de Turin, Landolfo, avait été chapelain d’Henri II, celui de Novare, Oddone, fut chancelier d’Henri IV ; à Asti, la comtesse Adélaïde fit nommer un évêque partisan de l’Empire, ce qui provoqua une révolte populaire durement réprimée. Pour ces évêques, les propos réformateurs du pape brisaient avec les traditions ecclésiales et introduisaient le désordre. Ces conflits entre les pouvoirs contribuèrent à la désagrégation du système carolingien des « marches » et ouvrirent la place à une forme politique nouvelle, celle des « communes » libres.

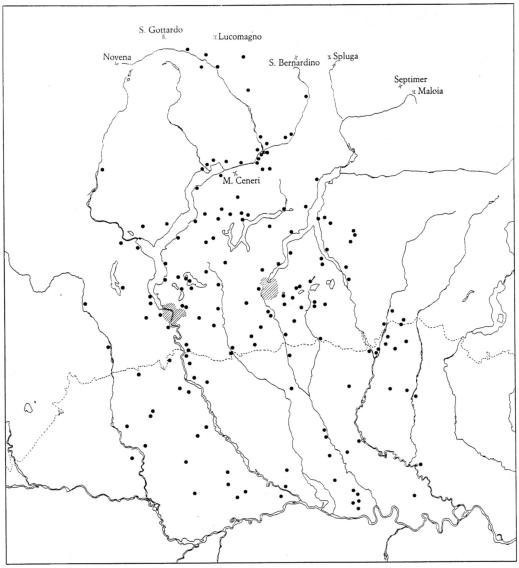

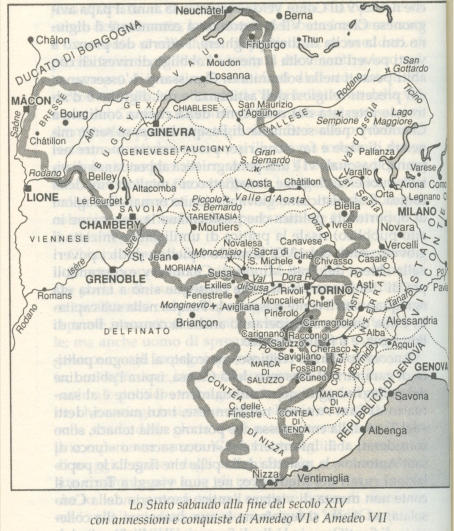

Le Xe siècle fut pourtant le début d’une reprise économique du Piémont, la population paysanne augmente, la surface des forêts de plaine diminue, et les terrains sont défrichés à coups de serpe et mis en culture, les marquis ou les évêques créent des foires et des marchés, et font construire des villages fortifiés pour protéger les habitants et les églises (les « castra » entourés de palissades ou de murs en pierre, appelés « castelli », châteaux) : dans le diocèse d’Asti, il y a 8 châteaux à la fin du Xe siècle, 16 de plus entre 950 et 1000 et 47 autres au XIe siècle ; l’évêque d’Asti était propriétaire de 30 châteaux. La population paysanne se concentre de plus en plus dans ces « châteaux » qui donneront souvent naissance aux futures communes, même si l’habitat paysan reste encore éparpillé en groupes de cabanes ou en cabanes isolées, mais contrôlées par le pouvoir des « curtes » qui leur donnait refuge en cas de danger mais qui exigeait soumission, contribution en argent et fourniture de travail gratuit. On tend ainsi peu à peu vers un régime social nouveau, la « seigneurie ». Parmi les familles qui s’imposèrent dans cette évolution, il faut citer celle des « Aleramici », les descendants d’Aleramo, marquis de Monferrato et de Saluzzo, et surtout celle des « Arduinici », descendants d’Arduino le Glabre dont le fils, le marquis Olderico Manfredi obtint sa seigneurie de Turin en possession héréditaire de la part de l’empereur Othon III. À sa mort en 1034, il transmit son bien à sa fille Adélaïde (1016-1091), comtesse de Turin et de Suse (seuls les hommes pouvaient porter le titre de marquis), qui eut un rôle central dans la gestion du Piémont pendant un demi-siècle, une des femmes politiques les plus importantes du XIe siècle italien avec Mathilde de Canossa. Elle avait marié sa fille Berthe à l’empereur Henri IV qu’elle soutint toujours dans ses luttes contre le pape, elle était présente à l’entrevue de Canossa ; elle se maria trois fois, et son dernier mari fut Othon (Oddone) (1023-1060), fils du comte de Savoie Umberto Biancamano, et comte d’Aoste et de Maurienne, qui s’était créé un grand domaine au-delà des Alpes, de Lyon à la vallée d’Aoste. C’est ce mariage qui fit entrer les Savoie dans l’histoire du Piémont.

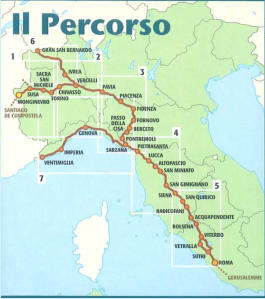

La force d’Oddone réside dans le contrôle des cols alpins (Mont Genèvre, Mont Cenis, Petit et Grand Saint Bernard) , qui commandent les routes de l’Europe du Nord à l’Italie et à Rome, pour les marchands, les pèlerins, les armées féodales : « Contrôler ces cols, où passent les marchandises précieuses d’Orient et les dîmes pour l’Église de Rome, signifie contrôler les trafics d’Europe ; on peut accumuler de la richesse en imposant des péages pour le transit, en gérant des hospices, en offrant des services aux voyageurs ; mais surtout on peut prendre une initiative politique et diplomatique en favorisant le passage de l’une ou de l’autre armée, en s’alliant avec un puissant ou avec l’autre (et en en recevant la gratitude en termes de nouvelles possessions féodales) » (Gianni Oliva, I Savoia, Oscar Storia Mondadori, 2007, p. 37). Durant la guerre pour la succession au trône de Bourgogne, Oddone avait soutenu l’empereur Conrad II, qui avait besoin de fidèles pour garder les grandes voies de communication. À la mort d’Adélaïde, son héritier, son petit-fils Humbert II perdit une partie de la Marche de Turin, mais il acquit la vallée de Suse, c’est-à-dire le contrôle de la « Via Francigena », une des plus importantes voies de communication européennes, « via Romea », route des pèlerins de Cantorbéry à Rome, ou de St Jacques de Compostelle à Rome (Cf. cartes ci-dessus et page suivante).

5)Des Seigneuries aux Communes. La prospérité médiévale

Le Moyen-âge apparaît comme une période de plus grande prospérité : ce fut une période de climat plus doux même dans les zones alpines, les investissements prospérèrent, l’optimisme augmenta, et les monastères défrichèrent de grands espaces des forêts de plaine pour installer des pâturages, par exemple les abbayes de Santa Maria di Lucedio (d’immenses domaines créés au XIIe siècle par les cisterciens de Chalons sur Saône au nord D’Asti) et de Staffarda (fondée en 1140 au sud de Cavour par les cisterciens).

De plus en plus, évêques et propriétaires autorisèrent leurs paysans à déboiser et à bonifier la terre pour planter des céréales, nécessaires pour nourrir une population en augmentation, des châtaigneraies (qui remplaçaient les bois sauvages de chênes où paissaient les porcs par une forêt « domestique » destinée à l’alimentation des hommes) ; les porcs étaient remplacés par de l’élevage ovin. La charrue tirée par des bœufs avait acquis le soc métallique (la « slòira ») qui permettait de creuser plus profond un sol où alternaient le blé et le seigle semés en automne et l’avoine, le millet, le sorgo semés au printemps. L’irrigation se développait (les fossés appelés « rogge »), le paysage se remplit de moulins avec leur roue en bois. Et puis les puissants, évêques, moines ou princes, s’occupaient moins de l’agriculture, tirant plus d’argent des impôts et des péages ; l’esclavage fut à peu près liquidé au profit d’une forme nouvelle de métayage qui laissait les paysans plus libres et conscients de l’être. Les monastères développèrent la transhumance de leurs troupeaux de porcs et de moutons vers leurs domaines alpins, fournissant des péages énormes aux possesseurs de terres, comme le comte de Savoie (par exemple à Rivoli passaient chaque année 25.000 moutons).

La population rurale se répartit de façon inégale, mais, pour des raisons de sécurité, se regroupe autour du « château » ou de la « villa », dans des bourgs ou villages : les paysans se pensent de plus en plus comme une communauté, en particulier pour les négociations avec le seigneur pour la location de la terre ; le nombre de villages se réduit donc, tandis que se créent des villages nouveaux autour d’un monastère (Borgo San Dalmazzo, Villar San Costanzo) ou d’une forteresse de colline (Cf les noms en « Rocca » : Roccasparviere, Roccavione) ; à peu de choses près, la campagne prend l’aspect qu’elle a encore aujourd’hui. Ce qui domine tout cela, c’est d’abord la « seigneurie » locale, le seigneur qui tente de « protéger » les paysans, prince, évêque, chanoine, homme d’affaires, monastère. Se crée ainsi un rapport conflictuel entre le seigneur (le « dominus ») qui veut faire fructifier sa terre et la communauté paysanne qui cherche à alléger sa soumission : paiement de la taille, amendes pour les transgressions, travail gratuit (la « roida »), l’obligation de loger le seigneur, ses hommes et sa cour, le droit pour le seigneur de reprendre le bien de qui meurt sans héritier, la taxe à verser pour utiliser les pâturages, les bois, les eaux, tous droits qui existent jusqu’à la Révolution française. Le seigneur a en effet repris l’ancien droit royal de punir et de contraindre, à travers la violence et le serment de fidélité.

La vie se déroule donc dans une permanence de conflits, souvent armés, entre seigneurs voisins, pour le contrôle des terres louées aux paysans, pour savoir à qui seraient payées les taxes. Cela conduisit à marquer de façon toujours plus visible (fossé, croix, etc.) les limites de territoire de chacun, donnant ainsi forme aux futurs territoires des communes. C’est donc une aristocratie militaire qui prend le pouvoir dans la société, formant une ensemble de familles, selon le droit franc, lombard ou romain qui ne prévoient pas le droit du premier né mais la subdivision de l’héritage et donc la nécessité de se regrouper en « condomini » qui mettent en commun leurs propriétés ; certaines familles deviendront ainsi dominantes dans le Piémont : Morozzo della Rocca, Luserna di Rorà, Valperga di Caluso, San Martino d’Aglié, Radicati di Brozolo.

Au-dessus de ce grouillement de familles nobles locales, quelques nobles ont une importance supérieure, les marquis de Montferrato, les marquis de Saluzzo, les comtes de Savoie et les comtes de Biandrate, qui influencent la politique des grands, empereurs ou papes, avec lesquels ils s’unissent par mariages de leurs enfants. Ils devaient cependant défendre leurs terres, dont ils risquaient toujours de perdre le contrôle, et garder la fidélité de leurs paysans et sujets en jouant de la contrainte et des concessions. Disposant au départ de terres souvent dispersées, ils tendent à se créer des domaines toujours plus unifiés.

Parmi les puissants du Piémont figuraient les monastères. Ce furent d’abord les moines « noirs », les Bénédictins, peu à peu concurrencés par l’arrivée des moines « blancs », Cisterciens et Chartreux. nés en France, en Bourgogne (Cîteaux) pour les premiers, en Dauphiné (Grande Chartreuse) pour les seconds, qui s’étendent d’abord en Piémont avant toute autre région d’Italie ; ils sont appuyés par les princes les plus forts de la plaine et des montagnes ; signe d’une grande ferveur religieuse, l’installation de ces deux ordres ne va pas sans opposition : ils transforment considérablement le paysage des campagnes en déboisant et en occupant les terrains incultes, faisant perdre aux paysans leurs droits de chasse et de ramassage du bois. Ils sont cependant très appréciés et utilisés par les princes dont ils facilitent les rapports avec l’empereur et surtout le pape.

Par contre une réalité nouvelle s’oppose au pouvoir des princes, celle des communes urbaines, qui se créèrent aussi en Piémont, même si finalement les dynasties princières se révélèrent plus résistantes. L’expérience communale se développa dans les plus grandes villes, de 10.000 à 15.000 habitants, comme Vercelli, Asti, Chieri et Alessandria (créée en 1168), mais aussi dans des villes de 5.000 habitants, parfois anciens centres épiscopaux, comme Turin, Ivrea, Novara, Alba, Acqui Terme, Tortona, Pinerolo, Moncalieri, Casale, Biella, Chivasso, ou villes nouvelles comme Cuneo, Mondovì, Fossano, Cherasco, Savigliano. Les communes favorisent l’immigration des paysans et artisans désireux de trouver du travail et d’échapper à la soumission aux seigneurs, en leur octroyant un droit de citoyenneté et une exemption d’impôts pendant plusieurs années. Les villes grandissent, il faut élargir les enceintes, construire de nouvelles maisons plus adaptées, ayant plusieurs étages, tandis que les nobles immigrés se font construire des maisons fortes surmontées de tours. Les boutiques d’artisans se multiplient, en même temps que les foires et les marchés ; les industries s’installent le long des fleuves, moulins, tanneurs, foulons ; les chantiers se développent pour la construction des églises (Vercelli, première église gothique d’Italie, en 1219) ; les marchands s’organisent en associations ; souvent les villes obtiennent de l’empereur le droit de battre monnaie (Asti dès 1140, qui vit du commerce de l’argent par ses banques installées dans une partie de l’Europe).

Cette poussée des communes se traduit par une participation plus large de la population à la gestion de la ville, jusqu’alors dirigée par l’évêque : on élit des consuls qui agissent au nom de la collectivité, en 1095 à Asti, Tortona en 1122, Novara en 1139, Vercelli en 1141, Turin en 1147. Ainsi s’établissent des rapports parfois violents entre une population qui s’émancipe, l’évêque et le comte ou marquis local, formant des alliances changeantes selon les nécessités du moment (conflits d’Asti, de Turin, de Vercelli). Ce qui est nouveau, c’est la conscience qu’a le « peuple » d’avoir des intérêts collectifs et de constituer une communauté unie (le terme de « commune » apparaît pour la première fois à Vercelli en 1148). Bientôt les consuls commenceront à devenir « judices » et à rendre la justice, dès 1161 à Asti, 1170 à Tortona, 1178 à Vercelli ; à partir de ce moment-là, les évêques perdent le contrôle des péages et des impôts sur les marchés, souvent à contrecoeur ; la juridiction épiscopale finira par disparaître totalement, à Tortona en 1234, Vercelli en 1243, et sera remplacée par une nouvelle juridiction. Les consuls finiront par constituer une nouvelle oligarchie, une aristocratie consulaire (80 familles à Asti, 70 à Vercelli) qui est composée de « milites », chevaliers qui forment le cœur des armées communales : les communes ne sont pas créées seulement par une nouvelle bourgeoisie mais aussi par une aristocratie militaire capable d’assurer la direction politique des masses urbaines et rurales ; ils se font même souvent élire au chapitre de la cathédrale ou au poste d’évêque qui est au cœur d’un comité d’affaires qui dirige la vie de la commune et la vie de l’Église, s’appropriant des rentes, des terres et des châteaux (l’évêque Gisulfo Avogadro à Vercelli, de 1131 à 1151, puis l’évêque Guala Bondoni de 1170 à 1182). Ces trafiquants enrichis par le commerce et l’usure deviennent les familles les plus illustres des villes piémontaises de l’Ancien Régime.

Lorsque Frédéric Barberousse (1122-1190)) fut élu empereur en 1152, les villes piémontaises se trouvèrent face à un projet de consolidation du pouvoir monarchique et de constitution d’un empire universel qui impliquait la soumission de l’Italie du Nord et du Royaume de Sicile ; elles durent prendre position, car cela mettait en cause l’autonomie communale qui commençait à se développer. Les villes où le pouvoir communal était le moins évolué se soumirent à l’empereur et appuyèrent sa lutte contre Milan, sous la direction de l’évêque à qui l’empereur donna plus de pouvoir sur leur district : Vercelli, Turin et l’évêque Carlo qui accueillent l’empereur en 1159, Novare qui participe à la destruction de Milan en 1162. Le marquis de Montferrat était le principal point d’appui de l’empereur ; Milan, en lutte d’influence avec Lodi, Côme et Pavie était le centre de la lutte anti-impériale. D’autres villes, en conflit avec leur évêque et hostiles au marquis de Montferrat, résistèrent à l’avancée impériale : Asti, Chieri, Tortona (en lutte contre Pavie qui soutenait l’empereur), Chieri est assiégée et détruite par Frédéric Barberousse en 1154, Asti en 1155, Tortona fut incendiée en 1155 et en 1163.

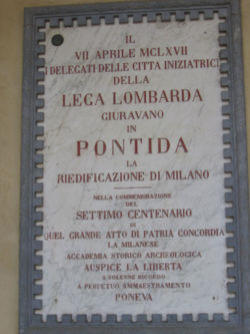

Mais bientôt, les communes se renforcèrent et en 1167, même Vercelli, Asti et Novare adhérèrent à la Ligue lombarde constituée le 7 avril 1167 à l’abbaye de Pontida, renforcée le 1er décembre et appuyée par le pape Alexandre III, en l’honneur de qui on nomma « Alexandrie (Alessandria) » la nouvelle ville et forteresse construite contre l’empereur aux confins du marquisat de Montferrat. Descendu en Italie en 1158 et 1166, puis en 1174, l’empereur fut vaincu par les troupes communales le 29 mai 1176 et dut accepter la trêve de 1177 et le Traité de Constance en 1183, par lequel les communes restaient fidèles à l’empereur, à condition que celui-ci leur reconnaisse une pleine autonomie juridictionnelle. Novare et Vercelli avaient signé le Traité du côté de la Ligue, Asti du côté de l’empereur avant de rétablir son alliance avec Milan. Les marquis de Montferrat et de Saluzzo tentèrent encore de reprendre la lutte contre les communes de 1190 à 1206, mais durent renoncer et se retournèrent vers l’Orient en participant aux croisades où ils se marièrent avec des princesses byzantines et moururent, signant ainsi la fin des dominations princières en Piémont. La crise des deux marquisats laissa une place plus grande aux comtes de Savoie, qui durent cependant négocier avec les communes de Turin et D’Asti.

La lutte entre les communes et l’empereur continua sous Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250), la Ligue lombarde se reconstitua en 1226, et obtint finalement la victoire en 1238, en particulier grâce à la victoire de l’armée de Bologne sur celle de Modena. La Ligue se dissout en 1250 à la mort de Frédéric II. Ce fut le moment où se constituèrent en Italie les deux partis opposés, « parti de l’Église » (les Guelfes) et « parti de l’empire » (les Gibelins), auxquels les communes adhèrent moins par idéologie que par des intérêts qui peuvent les faire passer de l’un à l’autre ; à l’intérieur même de chaque commune, les familles nobles se rattachaient à un parti ou à l’autre en fonction de leurs intérêts dans la ville : à Vercelli, les Bicchieri et les Bondoni favorables à l’empire contre les Avogadro et les forces populaires qui s‘appuient donc sur l’évêque et le pape.

Outre les pressions qu’elles exerçaient sur les châteaux pour qu’ils leur cèdent leurs droits, les communes construisirent des villes nouvelles qui limitaient encore plus les pouvoirs des princes ou des évêques. Ainsi en 1167, les habitants de 8 localités dépendant du marquisat de Monferrat décidèrent de quitter leurs villages et de fonder un bourg nouveau qu’ils appelèrent « Alessandria » en l’honneur du pape Alexandre III ; pour affaiblir Monferrat, Gênes et Rome approuvèrent et le pape y instaura un siège épiscopal, malgré l’opposition des autres évêques locaux. De même Cuneo fut fondée en 1198 contre le marquisat de Saluzzo, et il lui fallut attendre 1231 pour atteindre sa pleine autonomie. Mondovì est fondée à la fin du XIIe siècle par les habitants de Vico et d’autres villages, et dut se battre contre l’évêque jusqu’en 1233 pour obtenir son autonomie grâce à l’appui de la Ligue Lombarde ; il en fut de même de Savigliano, créée par des paysans et des chevaliers ; Fossano est fondée en 1236 par les communautés de 4 localités ; Moncalieri est créée par les habitants de Testona qui abandonnent leur village en 1196 pour se mettre sous la protection d’une maison des Templiers. Mais beaucoup de villages nouveaux, des « bourgs francs », furent fondés par les chevaliers et les paysans d’une ville pour affaiblir un prince rural concurrent ou pour fortifier une voie d’accès à leur territoire : c’est le cas d’Asti, de Chieri, de Novara, de Mondovì, d’Alessandria et de Tortona ; beaucoup de nouveaux paysans venaient y habiter pour échapper à la domination d’un seigneur ; ainsi le territoire piémontais est-il remodelé par l’action des hommes. Même le comte de Savoie crée en 1139 le village d’Avigliana sur la route qui débouche du Val de Suse, grand passage de marchands.

Cette évolution poussa les paysans à s’organiser et à défendre leurs intérêts en négociant avec leur seigneur et en nommant des consuls pour les représenter, demander des franchises, limiter les droits des seigneurs (contributions, amendes, etc.) ; parfois même le seigneur est contraint de s’intégrer dans la communauté villageoise en se faisant élire « podestat » (maire du village). En somme, les communautés rurales, comportant un grand nombre d’habitants, imitaient les communautés urbaines, parfois peu importantes, créant une même culture politique centrée sur l’organisation communale et sur la défense des libertés et des intérêts communs. Les communes commencent à s’organiser de façon nouvelle, créant des conseils communaux (« consiglio di credenza »), à la tête desquels on nomme un podestat, généralement chevalier et expert de droit, pris dans une autre ville pour qu’il soit moins soumis aux luttes entre les factions locales ; se constituent aussi des « società di popolo », souvent consacrées au saint patron qui constituent un mode de participation large de la population à la vie de la commune, et la base d’une organisation populaire d’autodéfense armée, qui excluait les familles les plus importantes, lesquelles à leur tour constituaient des « societates militum » des plus riches marchands ou chevaliers. Au Piémont, les sociétés populaires s’intégraient avec les organismes professionnels, les corporations d’artisans, comme à Novara, Vercelli, Asti, Turin, Tortona. Certes, les familles les plus nobles et les plus riches devenaient souvent hégémoniques dans les organisations populaires et les manipulaient, mais il n’en reste pas moins que ces structures communales constituaient des expériences de gouvernement « démocratique » plus avancé.

Les comtes de Savoie

* v. 1027-v. 1047 : Humbert Ier Humbert aux Blanches Mains (v. 980-v. 1048), tige de la Maison de Savoie

* v. 1047-v. 1051 : Amédée Ier, fils du précédent

* v. 1051-v. 1060 : Othon Ier, frère du précédent. Il épouse Adélaïde, comtesse de Turin.

* v. 1060-v. 1078 : Pierre Ier, fils du précédent

* v. 1078-1094 : Amédée II (v. 1048-1094), frère du précédent

* 1094-1103 : Humbert II (mort en 1103), fils du précédent

* 1103-1149 : Amédée III (v. 1095-30 août 1149), fils du précédent, mort lors de la troisième croisade

*1149-1189 : Humbert III (1136-1189), fils du précédent

* 1189-1233 : Thomas Ier (v. 1177-1233), fils du précédent

* 1233-1253 : Amédée IV (1197-1253), fils du précédent

* 1253-1263 : Boniface le Roland (1244-1263), fils du précédent

* 1263-1268 : Pierre II (v. 1203-1268), oncle du précédent

* 1268-1285 : Philippe Ier (1207-1285), frère du précédent

* 1285-1323 : Amédée V le Grand (v. 1249-1323), neveu du précédent

* 1323-1329 : Édouard le Libéral (1284-1329), fils du précédent

* 1329-1343 : Aymon le Pacifique (1291-1343), frère du précédent

* 1343-1383 : Amédée VI le Comte vert (1334- 1383), fils du précédent

* 1383-1391 : Amédée VII le Comte rouge (1360-1391), fils du précédent

* 1391-1416 : Amédée VIII le Pacifique (1383- 1451), fils du précédent

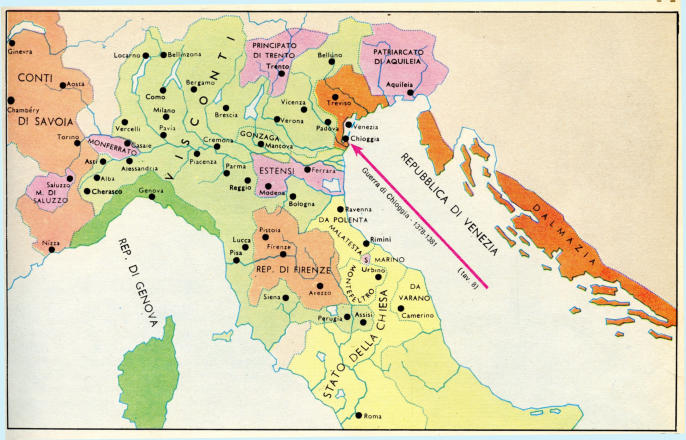

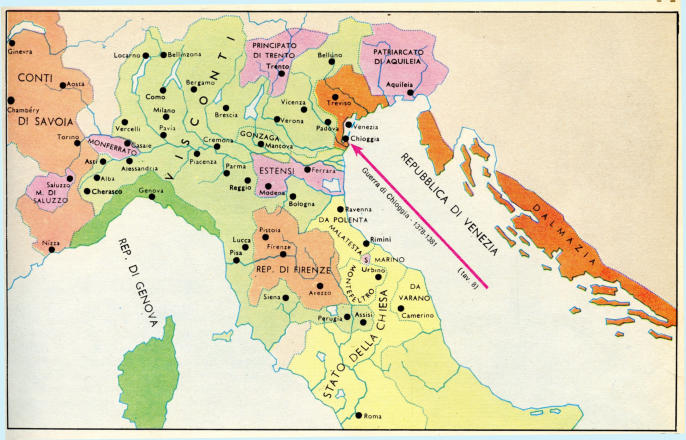

L’Italie est alors divisée entre plusieurs États : au sud, le Royaume de Naples (qui comprend la Sicile jusqu’en 1282, date des Vêpres siciliennes), occupé dès 1264 par le Français Charles d’Anjou, jusqu’en 1442 où le Royaume passe à la famille d’Aragon. Au centre, les États de l’Église qui remontent jusqu’à Ravenne, et les Républiques de Florence, Sienne, Lucques et Pise. Au nord, les Este à Ferrare, les Scaliger à Vérone, la République de Venise, le Principat de Trento et le Patriarcat d’Aquileia, le Duché de Milan (Visconti), la République de Gênes. Le Piémont est divisé entre les marquisats de Saluzzo et de Montferrat et le comté de Savoie.

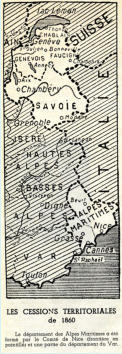

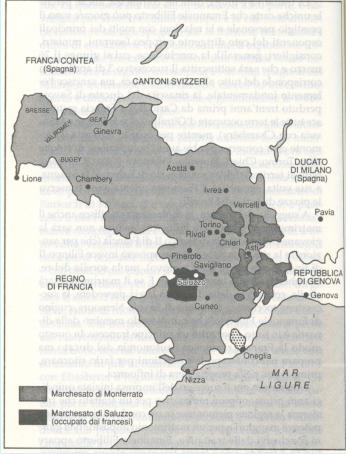

Le territoire se partage bientôt entre quatre principaux acteurs : la famille d’Anjou, qui détiendra le Royaume de Naples jusqu’en 1442 et qui possédait quelques territoires en Piémont, doit abandonner Asti au marquis de Montferrat en 1345 et céder ses autres possessions (Cuneo) à Amédée VI de Savoie en 1382. Le principat d’Acaia est réabsorbé dans le comté de Savoie en 1418. Il ne reste donc que le duché de Milan qui domine l’est du Piémont (Novare, Vercelli, Alessandria, Tortona, et parfois Alba, Cuneo Asti et Mondovì) ; la frontière entre Milan et les Savoie s’établira sur le fleuve Sesia, qui reste la frontière linguistique entre les deux États, sous la pression des armées milanaises commandées par le condottiere Bartolomeo Colleoni (1395-1475). Les marquis de Montferrat (la famille des Aleramici de 967 à 1306, puis les Paléologues de 1306 à 1533, suivis par les Gonzaga de 1536 à 1708) ne résistent à leurs adversaires qu’en devenant « capitani di ventura » (chefs de guerre) au service des puissances voisines, jusqu’à l’annexion par les Savoie en 1708. Le marquisat de Saluzzo, après diverses vicissitudes, fut définitivement absorbé par les Savoie en 1701.

C’est donc la dynastie des Savoie qui va finalement l’emporter au Piémont, surtout à partir du Comte Vert, Amédée VI, qui obtient en 1379 la reddition de Biella au nord, et en 1382 celle de Cuneo au sud. Son fils Amédée VII, le Comte Rouge, ajoute à ses domaines Mondovì en 1396, Vercelli en 1427, Chivasso en 1435, et l’empereur concède en 1416 le titre de duc à Amédée VIII, qui deviendra pape de 1440 à 1449 sous le nom de Félix V. Les comtes puis ducs de Savoie furent longtemps pris entre la France et le duché de Milan sur le plan international, mais dès cette époque, ils apparurent comme la principale et quasi exclusive puissance piémontaise, à qui ne manquaient que quelques vallées alpines (Valle Varaita, Val Chisone et haute vallée de Suse sujettes au Parlement de Grenoble avec les communautés du Briançonnais et du Queyras).

Le renforcement des grands principats territoriaux va de pair avec la soumission des petits nobles ruraux jusqu’alors indépendants, et des grandes familles nobles de la ville qui avaient commencé à investir dans des propriétés foncières à la campagne, dans leurs châteaux ou villas ; parmi ceux-ci, les banquiers se transforment au XIVe siècle en seigneurs ruraux vassaux des princes, sans pour autant abandonner leur activité de banquiers qui leur permet de fournir en argent les Savoie et les Visconti, en échange d’offices et d’investitures très rentables. Le lien entre la politique et la finance se resserre ainsi étroitement : les banquiers deviennent des seigneurs féodaux, et les politiques se créent une cour de banquiers capables de les aider financièrement. Par ailleurs les Visconti ont pour politique d’affaiblir les communes en leur ôtant une partie de leur environnement rural dont ils font de nouvelles petites seigneuries qui leur sont soumises, ayant été libérées de la tutelle de la commune. Ainsi se crée une nouvelle noblesse unie autour du prince ; un des meilleurs exemples est la famille de financiers de Vitaliano Borromeo à qui est donné un vaste territoire autour du Lac Majeur, et qui passe presque au niveau d’une noblesse princière. Il ne faut pourtant pas en conclure qu’il s’agit d’un retour à la féodalisation passée, car ces nouvelles féodalités sont peu stables, pouvant être revendues ou échangées à volonté ; elles ne correspondent qu’à un renforcement d’une nouvelle forme de pouvoir d’État.

Cette évolution transforme le rôle et l’importance des villes piémontaises, parmi lesquelles Turin devient centrale ; sa position géographique est déterminante pour le recentrage de l’administration des Savoie, dont le cœur est encore de l’autre côté des Alpes, mais où les possibilités d’expansion vers l’ouest sont annulées par le rattachement du Dauphiné à la couronne de France en 1349. L’évêque est à Turin, et c’est là que se transfère en 1403-04 l’Université qui avait envisagé de s’installer à Vercelli. Or c’est dans la principale faculté de l’Université, celle de Droit et Jurisprudence que se forment les juges et conseillers qui seront à la base de l’administration politique. Turin devient donc le centre intellectuel et bureaucratique des Savoie ; comme par ailleurs les domaines turinois deviennent plus importants et plus riches que ceux de la Savoie, on peut dire que la décision de transférer la capitale de l’État de Chambéry à Turin est prise dès le début du XVIe siècle, bien avant la décision formelle d’Emmanuel Philibert en 1573. En 1459, Ludovic de Savoie fait transférer de Moncalieri à Turin le « Consiglio cismontano » (qui s’occupe des impôts du duc, du rappel des troupes et des tribunaux). Turin est élevée au rang d’archevêché en 1515. C’est encore le duc d’Orléans qui contrôle la ville d’Asti ; un des ducs deviendra roi de France en 1499 sous le nom de Louis XII et se servira de cette possession pour revendiquer des droits sur l’Italie.

Cette centralisation sur un petit nombre d’États se traduit par l’apparition de nouveaux organismes de gouvernement et de nouvelles bureaucraties. Chaque État est un agrégat de villes, de seigneurs et de communautés rurales qui se sont soumis individuellement à des conditions précises, le prince doit nommer des fonctionnaires locaux pour les représenter, maintenir l’ordre, faire respecter les contrats, juger les procès et ramasser les impôts ; ce personnel est rémunéré par le prince et doit présenter des comptes rendus écrits de ses activités, mais les postes sont accordés à ceux qui les achètent ou les louent, quitte à ce qu’ils soient sous-loués moyennant finances et à devenir héréditaires. Cela coûte cher à l’État et diminue son efficacité, la complexité de plus en plus grande de la gestion obligeant à multiplier les charges, dans lesquelles s’infiltre la noblesse « de robe », les notaires et juristes enrichis au service du prince, faisant de chaque conseil un lieu de pouvoir dominé par des clans d’amis et de relations qui constituent une élite capable de gérer la politique au niveau régional. Les princes recherchent dans chaque État les personnes les plus susceptibles de les servir et de leur être fidèles, juristes, trésoriers. À partir de la seconde moitié du XVe siècle, on peut estimer l’importance du budget d’un État : 7 à 800.000 ducats d’or par an pour le duché de Milan, 150 à 200.000 pour le duché de Savoie. Les luttes sont terribles et souvent mortelles entre les clans qui cherchent à conquérir les postes et à exercer le pouvoir par tous les moyens, de la corruption à la violence, dans une ville. Alessandro Barbero donne l’exemple de Cuneo : « À Cuneo, dans la seconde moitié du XVe siècle, le général des Finances du duc de Savoie, Ruffino de’ Morri, domine la vie politique de la commune, fait entrer qui il veut dans le conseil communal, manœuvre l’élection du vicaire et les adjudications les plus juteuses, les assurant à des amis et parents ; si nécessaire, il intimide le conseil communal par des menaces, il en exclut les rares qui osent s’opposer à lui et les remplace par des hommes de paille, « plébéiens, ignorants et venus de la campagne », comme commente un contemporain scandalisé, ou bien il les fait se réunir illégalement en temps de peste et sans nombre légal, et il peut le faire parce qu’il sait pouvoir compter à la cour sur des couvertures si solides qu’aucune protestation provenant de Cuneo ne pourra jamais être écoutée » (Op. cit., p. 191).

Autour du prince se constitue aussi une cour, qui ne doit pas être confondue avec les organismes de gouvernement : ce sont les services qui s’occupent de la vie du prince, de sa nourriture, de son trousseau, de son mobilier, de sa garde-robe, de sa chasse, de ses chevaux et de ses chiens. Les membres de cette cour sont des gentilshommes influents du fait de leur proximité physique avec le prince, majordomes, chambellans, écuyers. En 1504 Charles II de Savoie dispose de 16 majordomes, et pour donner du travail à tous ses courtisans, il les fait nommer par trimestres.